毎日使う炊飯器。ご飯は美味しく炊けても、その「蒸気」に悩まされていませんか?

壁紙が剥がれる、棚がベタつく、カビが発生する…そんなトラブルの原因はすべて炊飯器の蒸気です。

そこで注目されているのが「珪藻土」。自然素材でありながら驚くほどの吸湿力を持ち、簡単に蒸気対策ができる優れものです。

本記事では、珪藻土を使った炊飯器蒸気対策の方法を徹底解説します。

実際に使える!珪藻土を活かした炊飯器蒸気対策アイデア

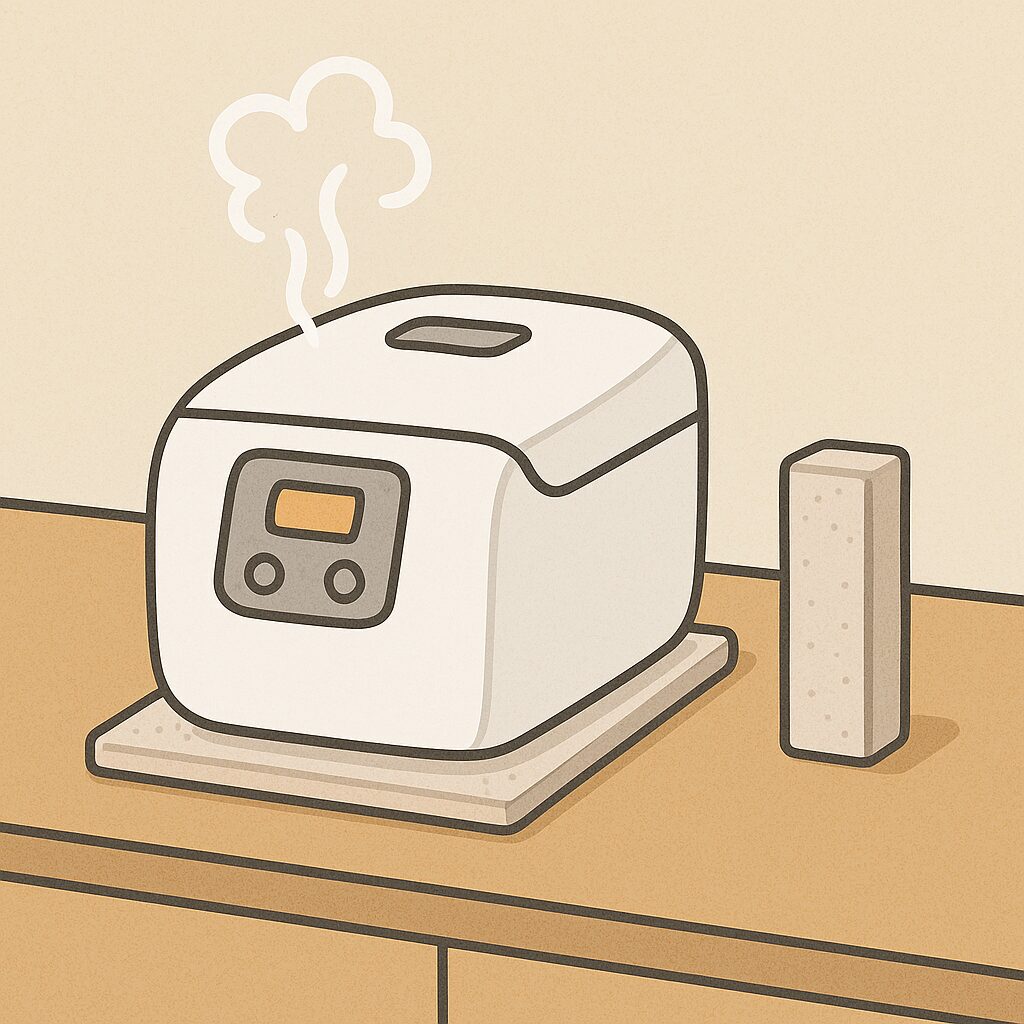

珪藻土コースターを炊飯器の下に置く

最も手軽で効果的なのが、珪藻土コースターを炊飯器の下に敷く方法です。

炊飯器から出る蒸気は本体の周辺に水滴となってたまりやすいのですが、コースターが水分をすぐに吸収してくれるため、棚の表面を濡らす心配がなくなります。

100均でも販売されているためコストも安く、すぐに実践できる方法です。

珪藻土ブロックで蒸気の拡散を防ぐ

蒸気が直接壁に当たる場合は、珪藻土ブロックを壁際に立てて「蒸気バリア」として活用できます。ブロックが蒸気を吸収することで壁紙の劣化を防ぎ、さらに周囲への拡散も緩和します。

ブロックはデザイン性もあり、見た目にも自然になじみます。

壁との距離を確保しつつ珪藻土を配置

炊飯器を壁にぴったりつけて置くと、蒸気が集中してダメージを与えてしまいます。

10cm以上壁から離して設置し、その隙間に珪藻土のプレートやボードを立てかければ、蒸気が広がる前に吸収されるので安心です。

珪藻土スティックを棚に忍ばせる方法

珪藻土スティックや小物は、蒸気がこもりやすい棚の中に忍ばせると効果的です。

ご飯を炊くと棚の内側に湿気がこもりがちですが、スティックが吸湿してくれるためカビやにおいを防げます。

DIYでできる蒸気吸収ボードの作り方

DIYが好きな方は、ホームセンターで売っている珪藻土ボードをカットし、炊飯器の背面に立てかける方法もあります。

自作することでサイズを自由に調整でき、キッチンにピッタリ合わせられるのがメリットです。

珪藻土の特徴と炊飯器蒸気対策への応用

珪藻土の吸湿力はなぜ高いのか

珪藻土は「珪藻」という植物プランクトンの殻が堆積してできた天然鉱物です。

無数の微細な孔(あな)を持つ多孔質構造をしており、この孔が湿気をすばやく吸い取る働きをします。

その吸湿力は、一般的な木材や紙の数倍以上ともいわれ、炊飯器の蒸気をしっかり吸収できる理由となっています。

特にコースターやプレートとして加工された珪藻土は、蒸気による水滴を素早く吸い込み、表面をサラサラに保ってくれるのです。

消臭効果や調湿効果も期待できる

珪藻土は湿気だけでなく、空気中のにおい成分も吸着します。そのため、キッチンで発生しやすい炊飯時のにおいや食材のにおいも軽減してくれる効果が期待できます。

また、吸い込んだ水分を適度に放出する「調湿機能」があるため、周囲がカラカラに乾燥しすぎることもありません。

これはほかの除湿剤にはない自然素材ならではの強みです。

他の素材と比べたときのメリット

除湿シートや使い捨ての乾燥剤と違い、珪藻土は繰り返し使えるのが大きなメリットです。

吸水したあとでも天日干しや陰干しをすれば乾燥し、再び吸湿力を発揮します。つまり、ランニングコストがほとんどかからず、エコな素材といえます。

さらに自然素材のため有害物質を含まず、キッチンの食品周りで使っても安心です。

炊飯器の蒸気対策での活用例

具体的には、炊飯器の下に珪藻土コースターやプレートを敷いて蒸気を吸収させたり、蒸気が直接当たる壁の前に珪藻土ブロックを立てたりする方法があります。

また、炊飯器の近くに珪藻土の小物を置くだけでも、蒸気の広がりを緩和できます。どれも特別な工事や取り付けが不要で、簡単に取り入れられるのが魅力です。

キッチン周りに置くだけで変わる効果

忙しい日常で「毎回蒸気を拭き取る」ことは難しいものですが、珪藻土を設置しておけば半自動的に湿気を吸ってくれます。

そのため掃除の手間が減り、キッチン全体の清潔さも保ちやすくなります。

また、シンプルでおしゃれなデザインの珪藻土アイテムが多く、インテリア性も兼ね備えている点も人気の理由です。

珪藻土グッズの選び方とメンテナンス方法

吸湿力が高い珪藻土アイテムの見分け方

珪藻土グッズを選ぶ際は、表面がざらついていて多孔質感のあるものが吸湿力に優れています。密度が高すぎると吸湿スピードが落ちるため注意が必要です。

また、キッチンに置くものなので、機能性だけでなくデザイン性も重要です。白やグレーのシンプルなカラーは清潔感があり、ナチュラルな木目調と合わせやすいです。

使用後のお手入れ方法と寿命の目安

珪藻土を使用していると徐々に吸湿力が落ちますが、基本的には数年単位で使えます。

吸湿力が下がったと感じたらメンテナンスのタイミングです。

珪藻土を復活させる乾燥方法

珪藻土グッズは、天日干しに数時間かけるだけで吸湿力が回復します。直射日光に当てるか、風通しの良い場所でしっかり乾燥させましょう。

電子レンジで温める方法もありますが、製品によっては割れるので注意が必要です。

コスパの良い商品を選ぶコツ

100均でも手軽に買えますが、耐久性や吸湿力はブランド品の方が優れています。

長期的に使うなら、少し高めでも信頼できるメーカーのものを選ぶとコスパが良くなります。

炊飯器から出る蒸気の正体と注意点

炊飯器の蒸気はなぜ出るのか

炊飯器でご飯を炊くと、内部の水が加熱されて水蒸気に変わり、圧力を逃がすために蒸気口から放出されます。

この蒸気はただの「水の蒸発」ではなく、米のでんぷんや微細な成分を含んでおり、意外と粘性があります。

そのため壁や家具に付着すると白っぽい跡やベタつきを残してしまいます。

炊飯の終盤や蒸らし工程では特に蒸気量が多く、1回の炊飯で想像以上にキッチン内が湿気に包まれてしまうのです。

蒸気が壁や家具に与えるダメージ

蒸気は高温で勢いよく吹き出すため、近くにある壁紙や木製家具に直撃するとダメージを与えます。

壁紙は剥がれやシミの原因になり、木製の棚やカウンターは膨張や変形を起こします。

さらに合板や樹脂製の棚でも長期間の蒸気にさらされることで接着面が弱くなり、表面が浮いてきたり割れたりすることがあります。

賃貸物件の場合は退去時に修繕費が発生するリスクもあるため、軽視できない問題です。

カビや結露の原因になる理由

炊飯器の蒸気は、ただ湿気を出すだけではありません。

含まれるでんぷん質や糖分はカビの栄養源となり、壁や棚に付着した部分からカビが繁殖しやすくなります。

また、冬場は冷えた壁や窓に蒸気が触れて結露となり、水滴がたまることで黒カビが発生しやすい環境をつくります。

結露やカビは見た目だけでなく、アレルギーや呼吸器トラブルを引き起こす可能性もあるため注意が必要です。

長期間放置したときのリスク

「少し濡れているだけだから大丈夫」と思って放置すると、数か月から数年の間に深刻なダメージが蓄積されます。

壁紙の裏でカビが繁殖し、気づかないうちに部屋全体の空気が汚れてしまうケースもあります。木材にしみ込んだ湿気は腐敗を進め、棚がもろくなることで炊飯器の重さに耐えきれず破損することもあり得ます。

長期的に見れば、蒸気対策をしないのは大きなリスクです。

蒸気を放置しないための基本的な対策

最も簡単な対策は、炊飯器を換気扇の下に置くことです。

換気扇を回せば蒸気を外に逃がせるので壁や家具への被害が最小限になります。

ただし、キッチンの間取りによっては置き場所を自由に変えられないことも多いでしょう。そのような場合には、壁から距離をあけたり、防水シートを敷いたりする方法も有効です。

さらに「吸湿性が高く、繰り返し使える素材」として注目されているのが珪藻土なのです。

炊飯器の置き場所と組み合わせて最強対策

換気の良い場所に置く工夫

炊飯器の蒸気は換気で逃がすのが基本です。

可能なら換気扇の下や窓の近くに置くとよいでしょう。空気の流れを作ることで蒸気がたまりにくくなります。

珪藻土トレー+ラックで二重対策

炊飯器専用ラックに珪藻土トレーを組み合わせれば、蒸気を吸収しつつ下の段への影響も防げます。

蒸気が直接下の家電に当たらないようにするのも大事なポイントです。

棚の高さと配置の注意点

棚に収める場合は、蒸気が天井や棚板に直撃しない高さに調整しましょう。蒸

気口から真上に出るタイプは特に注意が必要で、上に余裕がないと蒸気がこもり、ダメージが倍増します。

狭いキッチンでの蒸気逃がしテクニック

スペースが限られるキッチンでは、スライド式のラックを使って炊飯時だけ炊飯器を前に引き出す方法が便利です。

蒸気を逃がした後に戻せば、省スペースと蒸気対策を両立できます。

珪藻土と一緒に使うと便利なグッズ紹介

耐熱性のあるシリコンマットやアルミシートを併用すれば、蒸気+熱によるダメージをさらに軽減できます。

珪藻土だけでは防ぎきれない熱対策としておすすめです。

まとめ

炊飯器の蒸気は放置すると壁や家具を傷め、カビや結露の原因にもなります。

簡単な対策として換気や配置の工夫がありますが、最も効果的で手軽なのが珪藻土の活用です。

珪藻土は高い吸湿力と消臭効果を持ち、繰り返し使えるためコスパも抜群です。

コースターやブロックなどを置くだけで、キッチンのダメージを大幅に減らせます。

蒸気対策に悩んでいる方は、ぜひ珪藻土グッズを取り入れて快適なキッチン環境を実現してください。